2022年10月07日

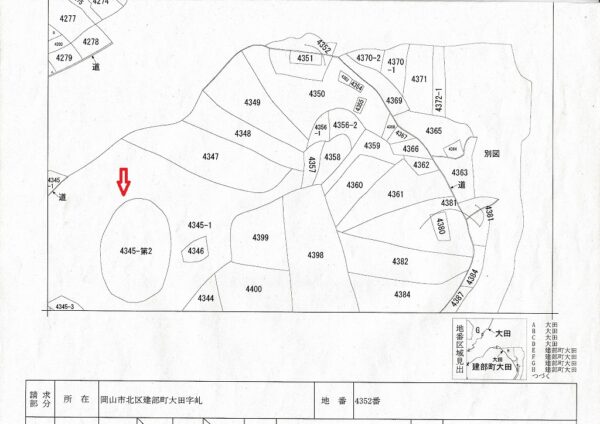

地権者(4) 切図

国土調査が済んでいるところは公図はきっちりしているのですが、すんでいない所はひどい公図が出てきます。

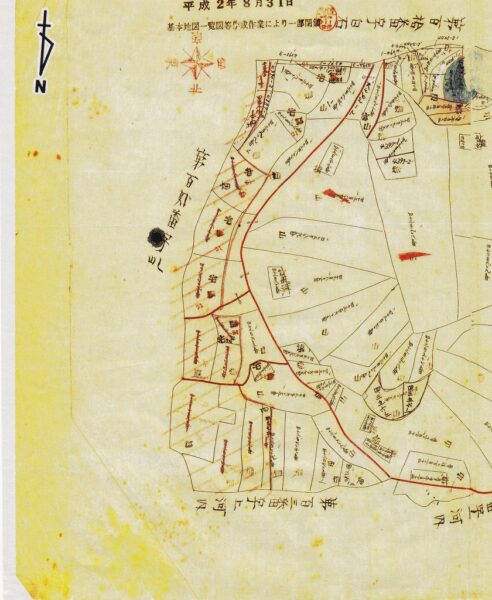

法務局に行くと切図というのが出てくるんですが、こういうのです。↓

手書きの筆界と地番が打ってあります。これは建部町の大田の一部の切図なのですがどこからやってきたものなのか、見ていきます。赤い矢印はあとで出てきます。

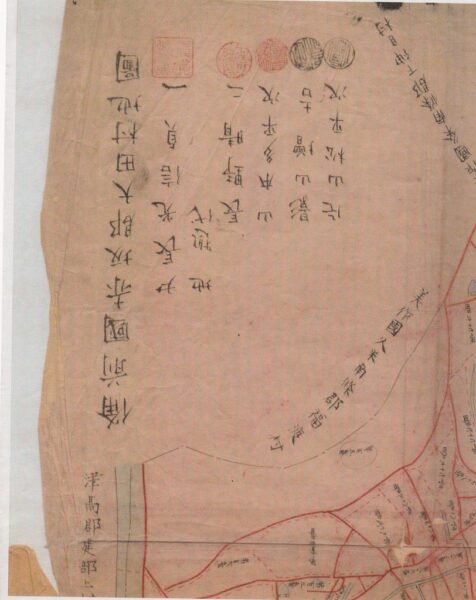

↑備前国赤坂郡大田村地図、とありますね。明治20年1月調べ、の古地図(?)です。これ右下1/8くらいです。

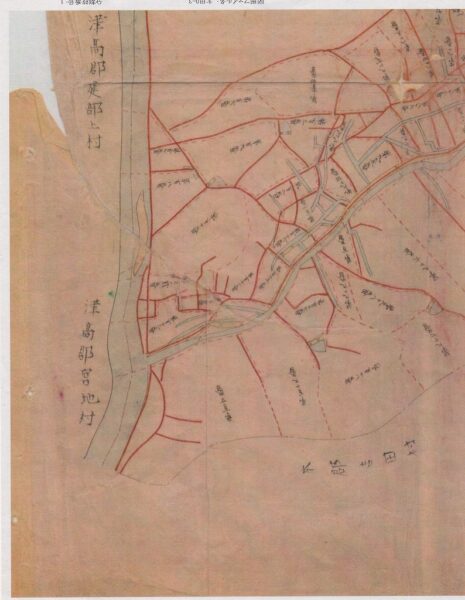

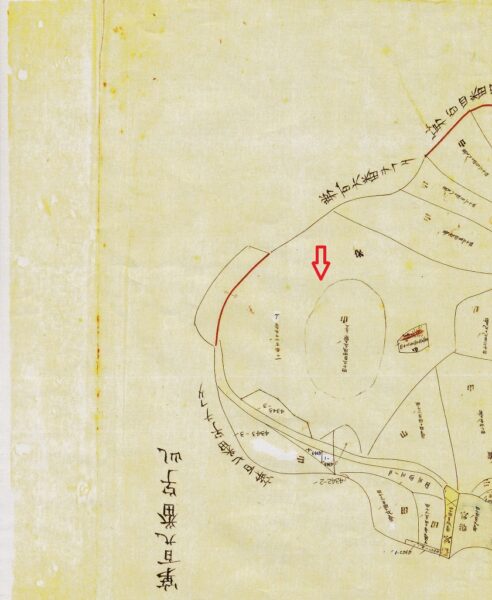

これ右上1/8くらいです。川は旭川です。

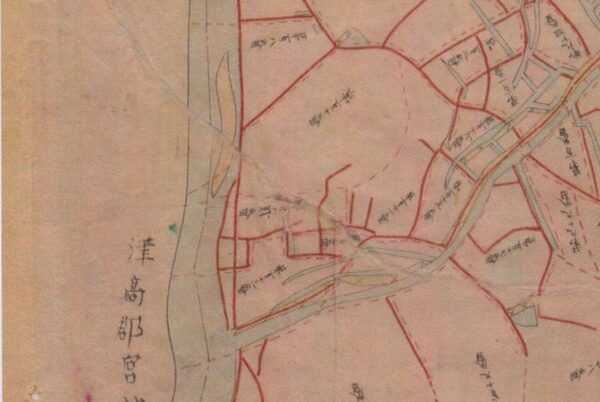

中央を拡大しました。右側には津高郡宮地村とあります。隣村が宮地村だという意味です。真ん中の第百十番と打ってあるのが小字を示します。

110番の地図がこの2枚で、字白石です。筆界が書かれてます。これ見ると一筆ってのが実感がわきます。最初に戻るのですが、この明治20年の地籍図の筆界をそのまま写しているのが今使っている切図なわけです。赤い矢印が同じ位置に打ってあるので見比べてみてください。書いてある筆界はおおよその境で計量的なものはなにもないです。

明治新政府が作った土地台帳が今もそのまま使われているわけです。国調が入って測量するまではこのままです。土地の境界は当事者しか分かりませんし、当事者が次代に伝えていなければ、誰にも境は分かりません。山の中の境は誰にも分からないものが結構あります。国土調査が全然進まないのは、まぁ、仕方のないことなのかなぁ、と思わされます。